|  |

|---|---|

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

|

[ 手作工作坊-食 ]

先民食文化

當時西拉雅人的農耕以「刀耕火種」的方式處理旱稻,有別於現今水稻田耕作的方式;農作物除了稻子外還包含了大豆、小豆、胡麻、薏仁、蔥、薑、蕃薯、椰子、佛手柑、甘蔗等,以「刀耕火種」的方式進行耕種,所謂「刀耕火種」的方式是指先放火焚燒部落附近的林地,以焚燒的灰燼做為肥料,再播種等待收成。而農耕外,先民也懂得圈養牲畜,其中牲畜包含貓、狗、豬、虎、熊、豹、鴉、鳩、雀、鹿等,這些都為過去先民食文化。

此次計畫為了深入了解先民的飲食,舉辦了契種糧食工作坊,讓孩子們了解到過去與現在所食用的蔬菜,皆為接觸土地、用心所耕種的。

並邀請社內社區種植達人美香老師進行種植教學,美香老師以常食用的地瓜及地瓜葉作為種植教學,透由老師的講解才了解到地瓜(番薯)與地瓜葉的種植方式不同,而地瓜葉的品種也相當的多樣性。

希望透過身體勞動親自體驗耕種樂趣,「種菜」除了可以讓學員認識與觀察蔬菜並與生活經驗結合。藉由「種菜」知識與技能的學習,讓學員對植物成長與栽種有更深入的了解,動手種蔬菜的過程更可以深刻體驗照顧植物與成長收穫的喜悅,許多學員都說:「想不到拿鋤頭敲幾下整地,就腰痠背痛了,而美香老師輕輕鬆鬆的鋤幾下就整好地了呢!」。從看到學員們開心的表情與汗水、孩子們興奮的種下每一株植物,深刻感受到過去先民、農夫與土地快樂的連結。

[ 手作工作坊-衣 ]

先民潮衣製作

早期西拉雅人,男性留著長髮披肩,不結髮辮,穿耳洞,身軀結實,體型優美、褐色皮膚。女性則矮小肥胖,膚色介於褐、黃之間,留著長髮,上身裸體、下身結草裙、掩蔽下體。女性到了十五、六歲時,必須鑿齒習俗,斷去唇旁的二顆牙齒,這是成年的標記,美麗的象徵。

西拉雅男性的衣服大部分是白色或黑色,衣服有兩種形式,一種是夏天穿無袖的衣服,稱為「籠仔」,其實只是用兩塊布,將背部到腋下的左右兩邊都縫起來,長披掛在肩和臂上;另一種為天冷時穿的,則是披在肩上的襟衣,長垂到腳的長度,西拉雅人稱這種衣服為「縵」。西拉雅女人不施粉脂,不結髮

髻,不塗摸膏汁,用一塊青布將頭髮盤起。一般婦女頭上戴有瑪瑙珠,頸上掛著串有銀錢、約指、螺貝、和紅毛錢的項鍊,西拉雅男女都歡喜插花,或以雉尾及鳥羽插髻垂肩……. 一直到了十八世紀,已有部分的西拉雅人穿著漢人的服飾。

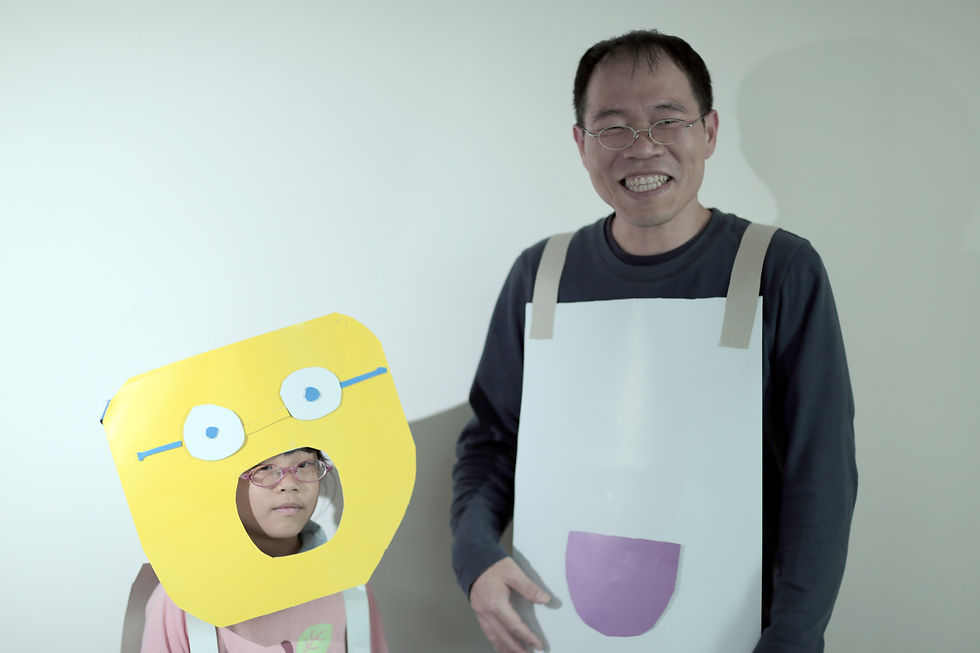

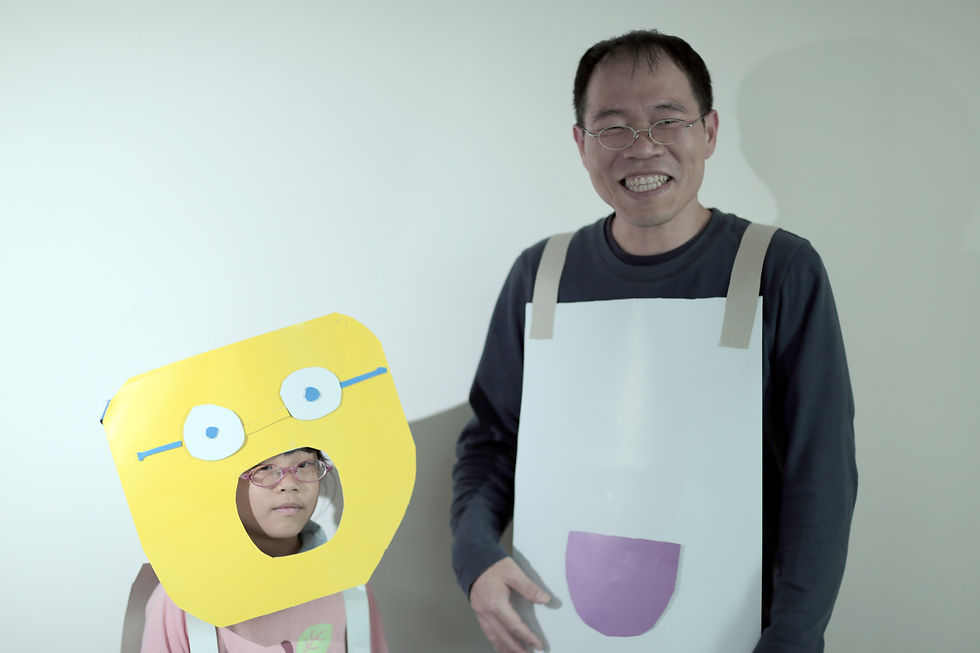

過去先民不同群族、不同時代所流行的「潮衣」皆為不同,本工作坊探討先民潮流服飾及紋身文化,以回收材製作服飾道具,藉由角色扮演的體驗,發揮每個人的創意想像,設想自己回到幾百年前、幾千年前、幾萬年作為先民時,會穿著怎樣的服飾及肢體語言;在其工作坊中有學員發揮想像力創作出不同的主題,例:有道德的國王、印地安公主、日本獵人、快樂森林、夏宴……等有趣的題材。

[ 手作工作坊-住 ]

先民居住文化

傳統民宅建築材料以木、石、磚為主,除了大戶人家有財力可買進大陸價昂質佳的材料外,一般民居所使用的建材多是因地制宜,就地取材。例如以編竹夾泥屋、土埆屋。開發初期的房屋建築,多半是就地取材以竹、茅、土、石材為主,尤其泥土隨手可得,土埆屋非常具有原始的鄉土特色。土埆屋具有冬暖夏涼的優點,缺點就是怕淹水,傳統方式常以砌石或磚疊為底,做為地基並防止淹水或雨水噴濺土埆。土埆塊是將黏土填在土埆斗上,堆煉成型後印出曬乾。土埆塊砌牆時以純泥漿土黏土砌合而成,屋頂再覆以茅草或瓦片即是土埆屋。

以實作體驗一起製作土埆塊,透過實務講解民居的文化特色,藉由自然建築的重置,讓學員體驗過去漢人如何自力造屋。

結合崑山科技大學空間設計系體驗製作土埆屋的土磚,並到關廟新光社區體驗打工換宿砍竹子等活動,讓學生們學習更加多元化;製作傳統土埆屋土磚的過程中結合善化媽媽親子組、臺南藝術大學建築所城鄉實踐組的研究生進行製作,在假日時間許多遊客也紛紛加入一起體驗傳統建築的製作,甚至有媽媽們體驗過一次之後,揪團參加,讓更多的親子體驗及學習,而此棟土埆屋可以說是百人共同建構而成,每一塊土埆磚都有大家的美好回憶。

[ 手作工作坊-樂 ]

人面陶偶製作

人面陶塑為蔦松文化的另一特色,而蔦松人在於立體捏塑上表現有相當成熟的工藝技術;尤其在五官造型的立體感以及表情神韻的搭配,非常具體地掌握了陶偶製作者巧思的意境。在捏塑技術表現上,最為明顯的是鼻樑與眉弓的特徵,以及眼窩和鼻孔的位置。

假想捏製人面陶偶是否有可能為當時先民的娛樂之一,並邀請陶藝家李亞林老師帶領學員想像先民們所製作的人面陶偶,以親子共學的方式,讓父母與孩子們共同學習,一起創作各自有趣的人面陶偶,最後以陶形塑並以現地坑燒體驗。從捏陶至燒陶,學員都必須親手製作,雙手碰觸陶土、雙手撿取燒陶之木材,從一堆的軟泥至完整堅硬的陶。並在過程中發現先民的智慧,在過去資源不足的情況下,運用現有的泥土、現地坑燒,製作可食用的器皿及陶偶

|  |

|---|---|

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |